医薬品の事業性評価の理論と応用

事業性評価の目的と意義

医薬品の事業性評価の特徴と注意点(3)

国際医薬品情報

2022年2月14日〈通巻第1195号〉

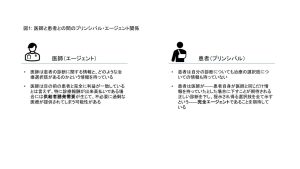

医薬品の購買意思決定のプロセスにおいては意思決定主体が分散されていることについて、消費主体と費用負担主体とが分かれていることについてはミクロ経済学的な切り口から考察したが、ここではさらに医療専門家たる医師が患者に成り代わって治療の選択を行うということについて行動経済学的な切り口から考察することを試みる。

エージェンシー問題と供給者誘発需要

情報の非対称は薬の公定価格である薬価を決める際の当局と製薬企業との関係とは別に、医師と患者との間にも存在する。医師は患者の持っていない情報のうち、特に重要な二つの情報、すなわち患者の診断(患者の病気)と治療(その患者にはどのような治療選択肢があるのか)について持っていると考えられている。このようなときに医師が患者のために診断や選択肢の提示などを行うような関係をプリンシパル・エージェンシー関係と呼ぶ。

患者は医師が自分にとっての完全エージェント(perfect agent)として振舞うことを期待する。この場合の完全エージェントとは、患者自身が医師と同じだけ情報を持っていたとした場合に下すことが期待される正しい診断を下し、提示され得る選択肢を全て示すようなエージェントとなることである。

一方、医師が完全エージェントとして振舞うことが期待できるかどうかは定かではない。すなわち、医師は目の前の患者だけでなく、他の利害関係も考慮して判断を決定する可能性があり、その判断をこの情報の非対称性によって患者に知られることなく下すことができるということに注意しなければならない。例えば、医師は自分が診ている他の患者のことも考慮して判断を下す可能性もある。本来は入院が必要な患者に対して、他の入院患者のために病棟の空きがないことを理由に、その患者に対しては外来治療を勧めるかもしれない。あるいは、医師の信仰上の理由に基づいて、患者にとって最適な治療を行わないようなケースも考えられる。

しかし、この場合、典型的に問題になるのは供給者誘発需要(supplier induced demand)であり、すなわちエージェントたる医師がプリンシパルたる患者に対して必要以上の医療サービスを提供してしまう可能性である。この問題が医薬品にとって重要なのは、医薬品が院内処方される場合に生じる薬価差が供給者誘発需要に関連していると考えられるためである。そのために、日本においては医薬分業やDPCの導入などによって提供される医療サービスの適正化のための施策が導入されているが、供給者誘発需要が日本の開業医市場に存在していることはSekimotoらが指摘している。これは日本の開業医の診療報酬が出来高払いであることと関連があると考察されている。

OTC医薬品の選択と限定合理性

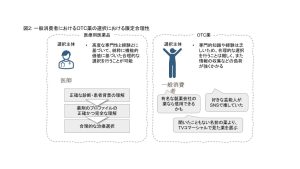

それでは必要とされる医療サービスについては、患者自らが選択できるようにすることによって問題は解決するのであろうか。これについては、医師による処方が必要となる医療用医薬品と、その必要がなく薬局でも購入できる一般用医薬品、すなわちOTC薬との選択に関する意思決定プロセスを比較することによって理解が深まるかもしれない。

医療用医薬品の処方にあたっては、上述のエージェンシー問題が存在するにもかかわらず医師は高度な専門性と経験とに基づいた、ある程度合理的な判断を行うことが期待できる。少なくとも、医師は自分が処方を下すにあたって必要な情報をすべて持っていると考えられるためである(あるいは言い方を変えれば、実際にもっとも患者にとって合理的な判断をするかどうかは別として、少なくともそれを選ぶ能力だけは備わっていると考えられる)。一方、OTC薬の選択については、専門的知識や経験がもともと少ない一般消費者は、OTC薬に関する情報も不十分なままで判断を行ってしまう場合も多いであろう。このような不完全な合理性に基づいた判断を行う場合に、その判断は限定合理性(bounded rationality)に基づいていると呼ばれる。

現実的、日常的な判断の局面では、限定合理性に基づいた判断を取ってしまう場面は多い。例えば、ランチには餃子を食べたいと思うとき、本来は餃子を出している店をインターネットで探すべきところだが、とりあえず目についた中華料理屋に入ってみるなどどいうときがそうであろう。時間がない、面倒くさいなどの理由で、餃子に関する完全な情報に基づかない、限定合理性に基づいた判断を下してしまっている。このとき、餃子と中華料理屋との間に思考の短絡が起こっているが、このような思考の短絡はヒューリスティック(heuristic)と呼ばれる。ヒューリスティックがあるために、我々が日常生活を送るにあたって下す様々な判断について、毎回常に深く考えすぎなくて済むというメリットがある一方で、様々な判断のミスが生じる原因にもなっている。例えば、すべての中華料理屋で餃子が必ず売られているわけではない以上、この判断を下し続けるといつかは期待していた餃子にありつけないという状況が生じるのである。

OTC医薬品の購買においても、このヒューリスティックに基づいた購買パターンが起こることが知られている。Rivaらの研究によれば、一般消費者である調査参加者はOTC薬の購入の際に、風邪や頭痛のような症状がある場合であっても、利用可能な情報のうちの半分も利用しないで判断を下し、それは典型的な高速・省力ヒューリスティックの様式を呈していた。このように、専門家ではない一般消費者は、購買の意思決定プロセスの際には、聞いたことのあるブランドや製薬会社の名前、テレビコマーシャルなどの影響を受けてしまう可能性があり、それは必ずしも最適な意思決定であるとは限らない。したがって、エージェンシー問題という考慮すべき点はありながらも、専門家である医師が患者に成り代わって処方の選択をすることには十分な理由があると考えられるのである。

マーケットアクセスの国際比較

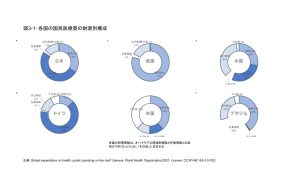

医薬品も含めた医療サービスの提供の主体が分散していることに関して、ここまででいくつかの重要な論点について考察してきた。ところでこの分散の態様は各国が用意している医療サービス提供制度内で設計されているため、細かく見てゆくと国によって様子が異なる。例として、図3-1にWHOが公表している主要各国の国民医療費の財源別構成を並べてみた。国によって医療費の財源構成が異なることが示されている。この財源構成の違いはすなわち、医療費を直接負担する主体の違いである。英国のように医療が主に税を財源とする国営の保険サービスとして原則無償で提供される場合には、政府が直接的な費用負担主体となり医療費を捻出するが、ドイツのように社会保険制度(「疾病金庫(Krankenkasse)」と呼ばれる)が充実している国では、直接的な費用負担主体はこれらの社会保険が担うことになる。米国においては、メディケアやメディケイドなどの制度では政府が直接の費用を負担主体となり、一方でオバマケア以降、個人に対する医療保険加入の義務化や事業主に対する事実上の被用者への医療保険提供の義務化などの保険制度のカバレッジが拡大している。このような背景から、直接的な費用負担の主体は国によってさまざまな様相を呈しているが、いわゆる高所得国においては患者の自己負担額(いわゆるout-of-pocket)が10~20%程度に抑えられていることが特徴である。

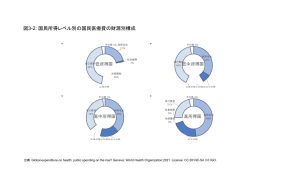

一方、図3-2にはWHOの加盟国を所得水準別に4段階に分けたときの財源別構成を表している。これを見ると、所得のレベルが下がってゆくにつれ、医療費の患者自己負担の割合が増加していっていることが理解される。また、医療費のいわゆる外部援助の割合も高まっていっている。所得レベルが低い国々においては、医療保険制度が十分に充実していないために国民の医療に対するアクセスの水準が低くとどまっているということがこの分析からも理解される。医療保険制度が未整備の国においては、ミクロ経済学的分析で見たような製薬企業に対して「高薬価による恩恵」と引き換えにした医薬品の安定供給義務を期待することができず、国民の医薬品へのアクセスが限定されてしまう。

ある国の国民の医薬品へのアクセスの形を規定する3つの力を模式化したのが図4である。この図で示されていることは、以下のように説明できる。

- 医療へのアクセスを改善するためには、社会保険及び国家予算からの支出が必要であるが、それらの支出には限度がある

- より安価な治療薬を求める患者と、研究開発投資を回収し、株主価値を最大化したいと思う医薬品産業との対立の構造が生じている

- 医薬品産業の振興によって生じるイノベーションが、これまで治療出来なかった難病に対する治療薬をもたらし、さらに産業全体の振興にもつながることが期待されるために、政府は限られた国家予算から、新薬の開発支援策など業界に対する支援策を打ち出す

この3つの力の優先順位が国によって異なるために、国民医療費の財源構成にも変化が生じており、すなわち医薬品の購買主体の分散の態様にも違いが生じていると考えられる。

医師のインセンティブの国際比較

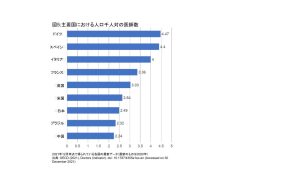

以上は保険者と患者との関係の国際比較に関する議論であったが、医師の治療選択にあたって作用するインセンティブも国によって細かく状況が異なる。例えば、人口当たりの医師数というようなパラメータを見ても(図5)、日本と類似しているの皆保険制度・社会保険制度を採用している欧州各国では日本の倍程度の医師数がいる国もいる。日本において相対的に医師数が少ないということは、医師の専門性がより希少な資源であることを物語っており、集合的に医師と患者との間の情報の非対称性がより顕著であることを示している(例えば、医師数が相対的に少なければセカンドオピニオンを得ることのコストが相対的に高まるだろう)。

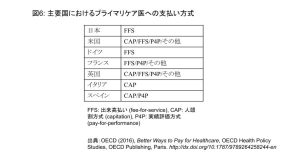

あるいは、診療報酬の支払い方式も国によって差がある。一例として、プライマリケア医に対する支払い方式を日・米・欧州主要5か国で比較した(図6)。出来高払い方式の下では供給者誘発需要が起こりやすくなることは既に述べたが、人頭割方式は診療する患者数に応じて一定額の診療報酬が与えられる制度設計であるため、その制度に基づけば、医師から見ると「なるべく多くの患者を診療したいが提供する診療行為の数は絞りたい」というインセンティブが作用することになる。このように、専門性をもって患者のために治療の選択をしてゆくことが期待される医師であっても、国によっては異なる方向にインセンティブが作用することがある。

Payer Archetype

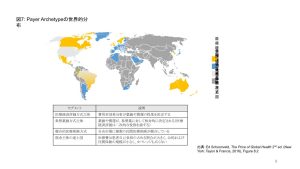

これまで述べてきたように、医療サービス提供の主体の分立の仕方は国によってさまざまであるのだが、この態様についてある程度類型化して考えるという試みは、医薬品の世界市場を包括的に考え、戦略を立案してゆくにあたって極めて重要である。Schoonveldは世界各国の保険者を類型化するにあたってPayer Archetypeという分類を提唱している(図7)。

事業性評価の方法論への示唆

ここまで医薬品の市場の特徴としての購買主体の分散について議論してきたが、これが医薬品の事業性評価の方法に対して与えうる示唆について最後に総括したい。

- 限界費用曲線の把握の必要性と薬価予測の精度:製薬企業にとっての医療用医薬品のビジネスは、安定供給義務と引き換えに、薬価は十分なマージンが与えられることを含めて設定されるというビジネスモデルのもとに初めて成り立つ。したがって、新薬開発にあたっては、新薬の需要を予測し、安定供給を行ったとしたときの限界費用曲線についてなるべく正確な予測を行う必要がある。そして、薬価についても正確に予測し、それが事業として成立することを確認する作業が重要である。

- 医師と患者との間には情報の非対称性があり、医師は患者に対して供給者誘発需要を惹起することもある。したがって、医療用医薬品の売上予測を行うにあたっては、市場調査を実施する場合には常に医師調査を患者調査に先行させるべきである。

- 医療用医薬品は機能性に集約された財であるためにグローバル製品になりやすく、したがって新薬の事業性評価はグローバル市場での展開を前提にしたものになる必要がある。ところが、マーケットアクセスや医師インセンティブの態様は国によっても様々であり、例えば低所得国では医療保険制度が充実していないために安定供給とマージンとのトレードオフというビジネスモデルが成立しないことが考えられる。また、高所得国であっても、保険者の態様は様々である。したがって、新薬の事業性評価を実施するにあたっては、主要高所得国において新薬が保険者にどのように受け入れられそうなのかということを調査する、いわゆるグローバル・ペイヤー調査を実施するということが王道となっている。

1 Alberto Giubilini and Julian Savulescu, “Beyond Money: Conscientious Objection in Medicine as a Conflict of Interests,” Journal of bioethical inquiry 17, no. 2, (2020): 229–243

2 Miho Sekimoto and Masako Ii, “Supplier-Induced Demand for Chronic Disease Care in Japan: Multilevel Analysis of the Association between Physician Density and Physician-Patient Encounter Frequency,” Value in health regional issues 6, (May 2015): 103-110

3Silvia Riva et. al, “Simple heuristics in over-the-counter drug choices: a new hint for medical education and practice,” Advances in medical education and practice 2, (Feb 2011): 59-70

参考資料

厚生労働省「2020年 海外情勢報告」https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kaigai/21/

Olsen. 2017. Principles in Health Economics and Policy. Oxford. Oxford University Press.